プロジェクトの概要

プロジェクトの概要

プロジェクト立ち上げにあたって

「人生の終焉は誰にでも訪れ、終焉の原因(死因)が病気のことが多く、しかも原因となる最近の病気の多くは長い経過をとる。そのような最期の日々の痛みや苦しみを十分に治療され、本人が望むとおりに過ごせるよう支援する。」

この言葉は1999年のアジア太平洋ホスピス・緩和ケア・ネットワーク学術総会で、アメリカ人医師"Dr. Kathleen M Foley"が語ったものです。

Dr.Foleyは人生の終焉を迎える直前の患者へのケアとして「エンド・オブ・ライフケア」を提唱し、アメリカにおけるエンド・オブ・ライフケアの発展に貢献したといわれています。

日本の医療においては疾患の治癒を目標として、患者の生活の質の低下や、治療によって引き起こされる障害・家族の在り方に関心が向けられることは少なかったといえます。しかし超高齢・多死時代の到来を迎えた今、治療中やその後の療養生活を通じて、患者自身が自分らしく生きるための支援としての「エンド・オブ・ライフケア」に注目が高まりつつあります。

このような社会情勢の中で、私たちは多様な患者・家族を支える共通基盤となる、日本におけるエンド・オブ・ライフケアの創出が重要であると考えています。この研究では、医療者・家族・友人・地域の人々など、社会全体を通じてエンド・オブ・ライフ(人生の終生期)にある患者の生活を継続的に支援していくためのエビデンスの構築を目指していきます。

研究目的

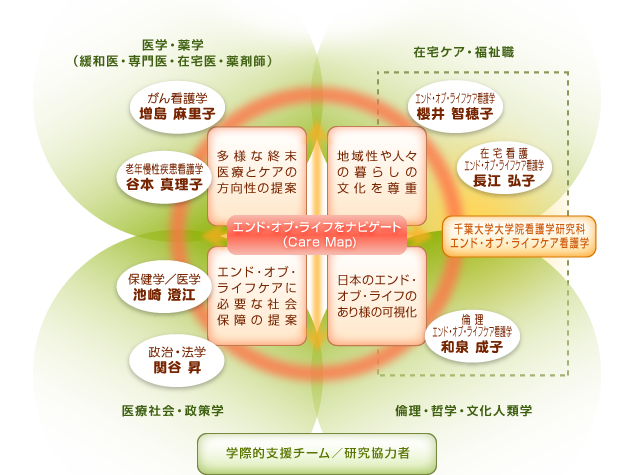

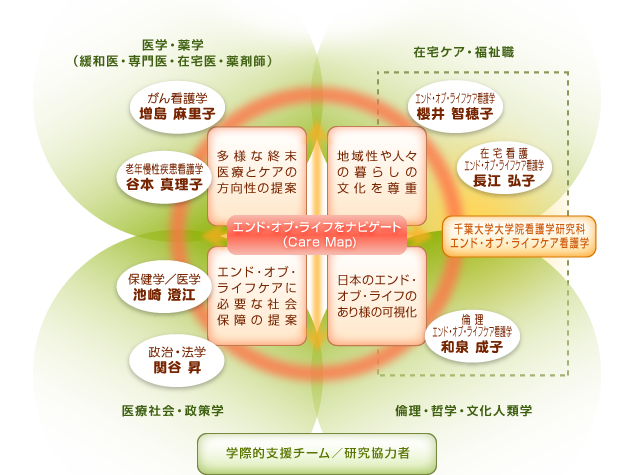

慢性疾患と共に生きる高齢者と家族の終生期の生き方を地域・社会全体で支えるエンド・オブ・ライフケアモデルの創出

研究体制

研究メンバーのページへ

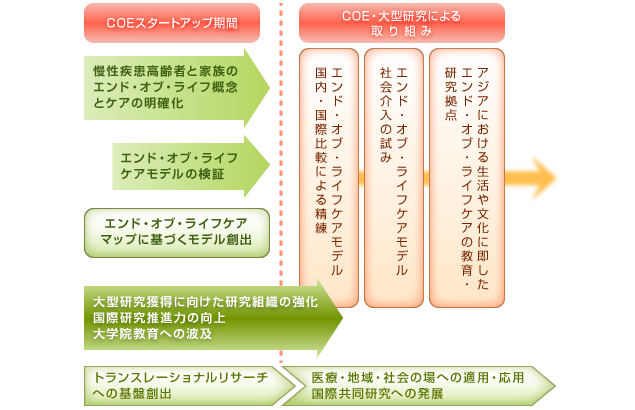

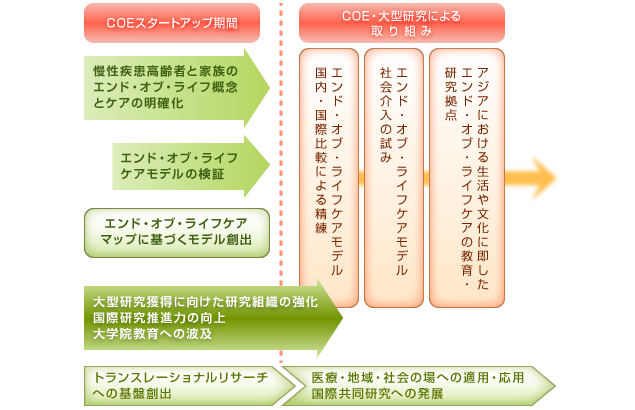

研究計画

- エンド・オブ・ライフをナビゲートするケアマップの土台作成

-

質的記述的調査

- 患者・家族

- 医療介護関係者

- 保健・福祉・政策立案者

- Practice Based Evidence の集積と理論化

関連する研究業績

- 増島/櫻井

Nursing intervention model for practice based on the experience of Japanese cancer patients at the end-of-life. 2008

- 増島/谷本

21世紀COEプログラム「日本文化型家族看護に関する共同研究」

- 谷本

"The self" of patients living with a chronic illness in end-of-life care in Japan, 2011.

- 和泉

Ethical practice in end-of-life in Japan. Nursing Ethics, 2010

- 和泉

Quality nursing care for hospitalized patients with advanced illness: Concept development. Research in Nursing & Health, 2010

- 和泉

ANF Scholar. End-of-life decision making trajectory for older adults, 2011

- 関谷

市民自治・市民参加の思想と行動に関する教育研究

- エンド・オブ・ライフケアマップに基づくモデル創出

-

量的調査

- 「エンド・オブ・ライフ」の多様性の実態を数量化

- 望ましい「エンド・オブ・ライフ・ケア」の検証

- 慢性疾患と共に生きる高齢者(患者会会員・外来通院者)

- 慢性疾患高齢者の遺族(病院・在宅・施設)

- 医療福祉職(医師・看護師・介護職)

- ケア仮説モデルの構築

※数量化により相違点を明確化。国際比較の可能性を視野。

関連する研究業績

- 池崎

終末期患者の遺族500人に対する終末期ケア満足度調査

- 池崎

訪問看護ステーション利用者4000人のデータから在宅死を可能にする患者・家族・医療サービスの要因を解析

- 池崎

Ikezaki S, Ikegami N. Predictors of dying at home for patients receiving nursing services in Japan: A retrospective study comparing cancer and non-cancer deaths. 2011

- 和泉

Sigma Theta Tau grant. Development of the quality of nursing care index for patients with advanced illness, 2011

学際的支援チーム

研究1・2を通して討議に参加

研究拠点への発展

プロジェクトの概要

プロジェクトの概要