ご近所を中心に対象エリアとした事例

メイト食堂(子ども食堂)

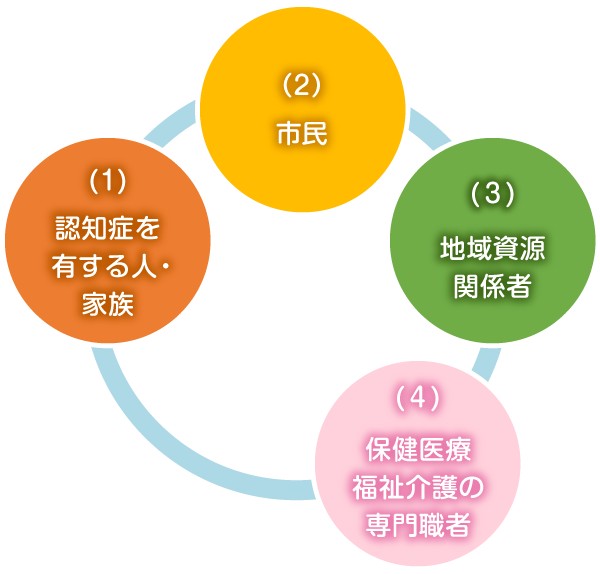

- ①

- ②

- ④

- ⑦

活動の概要

活動の場・範囲

ご近所をエリアとする「いつでも、誰でも、集える場所(ご近所福祉サロンも実施)」で活動。最近は、自治会や校区を超えて利用する人が増えてきた。

活動のきっかけ

ご近所の人と皆で食事ができるような場所を作りたいと思ったこと。こどもたちとのイベントをしたい。

活動の目的

世代間の交流ができ、心安らぐ場所を作る。

専門職の関わり

サロン立ち上げ時の支援と現在は情報提供。

協働のポイント

- 参加者が来て良かったと思える楽しい活動を考える

- 認知症の方も含めて、仲間の強みを認め合いながら、ゆるい役割で役立ち感を持つ

- 共に考え行動する仲間を作る

- 無理はせず、それぞれができることを考える

活動の経過と内容

- 健康長寿を目指して「大正琴」に取り組んできたグループが、認知症予防プログラムに取り組んだことをきっかけに、2010年宇部市のご近所福祉推進事業を活用したサロン(iikomoメイト)を開設した。

- 代表者の自宅を開放し、「いつでも、誰でも、集える場所(ご近所福祉サロン)」を活用して、手芸品の製作や販売など行いながら基盤を作った。

- iikotoメイト開設時から、ご近所の人が集まって皆で食事ができるような場所を作りたいと思っていた。

- 子ども達とのイベントをするとよいという話があがり、2019年にサロン開設10周年という時期でもあり、子ども食堂を始めるのはどうかと具体的な企画につながった。

- 民間助成金獲得とクラウドファンディング等により資金を獲得し、厨房を増設した。

試食会を重ね、2020年5月に第1回子ども食堂を開催(コロナ禍でやむなく弁当配布の形でスタート)、月2回の開催で現在に至る。 - このプロジェクトで実現したいことは、 ①こどもにとって、美味しいご飯が食べられる、昔の面白い話が聞ける、一緒に宿題ができる、楽しい場所 ②大人にとって、子育ての悩みを聴いてもらえる、昔ながらの日本の味が知りたい ③高齢者にとって、気軽に立ち寄れる、お役に立ちたい、笑顔で過ごせる(ご近所福祉サロン+子ども食堂)

- iikotoメイト立ち上げの際に、市保健師が支援しているが、結成後10年以上自主的な活動が継続しており、現在はすべての活動の企画運営を自主的に行っている。市保健師は情報提供等の役割を担っている。

専門職と市民等との協働の方法

スタッフも参加者も来てよかったと思える活動を考え、ご近所が仲良く楽しいことをする

- 活動は大変だが、皆が楽しそうにしてくれて「次回も来ますよ」という言葉に励まされ、活動を続けている。(住民・スタッフ)

認知症であっても特別扱いせず、一人一人の存在を大事にする

- 認知症であってもできることは入ってもらい、周りの参加者も自然と役割を作ってくれて居場所を作りフォローする。(住民・家族)

- 几帳面な方にお弁当を詰めてもらうなど適材適所で仲間の強みを認め合う。(住民・スタッフ)

今まで参加していなかったご近所の人を引き入れる

- サロンや子ども食堂を運営するにあたり、交代する人数が足りなくなったので、今まで参加してなかった人を引き入れたところ、調理師の免許も持っていた。(住民)

- 食生活改善推進員さんとか栄養バランスとか食事に関することに詳しい人たちを仲間に入れようと考え、声を掛けて了解を得た。(住民)

活動の優先順位は人それぞれ、無理なくできることを考える

- 基本、入るのも自由だし、出るのも自由で、絶対無理をしない。(住民)

活動の成果

活動参加による学び

- 毎回の献立を振り返って次に活かそうと考えるように、自分の勉強になっている。

- 調理法などこの年になっていろいろ勉強になり、すごくうれしい。

仲間と会う楽しさや充実感が味わえる

- 共に作業をする時間を過ごすことで、距離が近くなり仲良しになり、心を分かち合える、 これが楽しく、充実している。

- 学校に行くように通う中で、自分ができることをして、他の方に喜んでもらい、 iikoto(良いこと)ばかり返ってくることがすごく楽しい。

子ども食堂のつながりから新たなケアネットワークが広がる

- 近隣で野菜を作っている人が野菜提供をきっかけにiikotoメイトとつながることになった。

- 県子ども食堂支援センターに登録され、フードバンクや食材の寄付の情報提供があり、利用できる。

- 地域包括支援センターも以前より頻繁に立ち寄られ、センターが入手した寄贈品を寄付してもらえる。