自治会地区・住宅地区を対象エリアとした事例

困ったときの相談窓口(住民グループ)

- ⑤

- ⑥

- ⑦

活動の概要

活動の場・範囲

活動の場・範囲は、5自治会による自治会連合会(約1000戸、約3000人)を基盤に、自治会集会所を拠点に活動。

活動のきっかけ

活動グループにおいて同じ問題意識をもつ仲間で8つグループを作ったうちの一つ。

活動の目的

暮らし全般についての相談窓口を作り、住民と行政、様々な分野の専門家との橋渡しをする。

専門職の関わり

情報提供と活動についての相談。

協働のポイント

- 勉強しただけでは解決にならない。行動する

- 住民の思いや取り組みに共感し自分が貢献できることをする

- 現実に困っている当事者が「来て良かった」と思える活動を考える

- 自分達の立場で自分達にできることを皆で共有して、協力しながら具体的な形にする

活動の経過と内容

- 活動グループの中で同じ問題意識を持つ仲間でグループを作る時に、年金や相続など暮らしの問題と、高齢化に伴う健康の問題と、体の不自由な人への生活支援、DVなど家庭内トラブルについて総花的に相談できる窓口をつくりたい人が集まった。

- グループの話し合いの中で、生々しい話を聞き、地域の高齢者問題が身近な問題になった。現役時代であれば友達も会社にも相談できるが、高齢になると、判断力も衰え相談することが難しい。だから、何か困った時に相談できたり、困っている人を相談先に結び付けたりしたいと思った。何か困ったときにどこかへ結び付けるという意味をグループ名に込めた。

- 年1−2回地域包括支援センターの専門職を招いて医療介護の情報提供をお願いしたところ、相談会を開催してくれることになった。その相談会に参加しやすくするために、「雑談会」を同日に開催した。

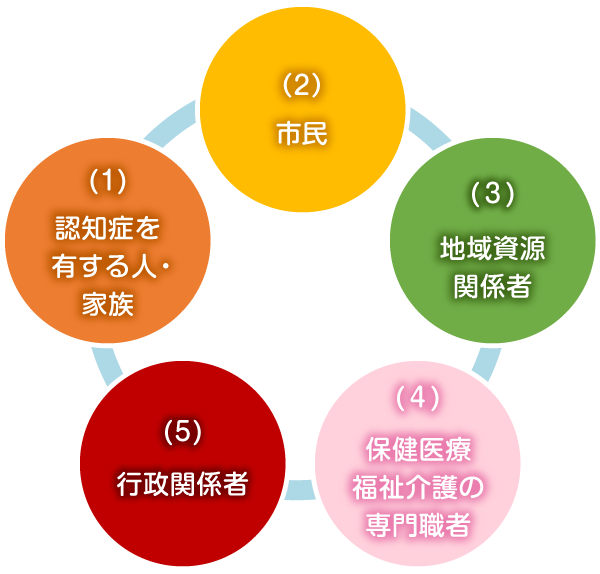

専門職と市民等との協働の方法

住民の取り組みに共感し、専門職や行政職の自分が貢献できることをする

- 「うちに閉じこもってしまった人たちを何とか外に連れ出したい」という住民グループの熱意が伝わってきて、自分達もその場で「やろう」という気持ちになり、その期待に何とか応えたいと思った。(地域包括支援センター管理者)

地域づくりのモデルとして地域の内外へ波及させていくことを構想する

- 出張相談窓口を開くのは初めてだったので、他の地区でもすることを見越してモデル地区として出張相談を始めたと当時の管理職より聞いた。(生活支援コーディネーター)

認知症の人が地域社会から疎外されないように人と繋ぐ役割を大事に思う

- 認知症の問題は、本人が社会から疎外される問題があり、よく共助というが、自助や自助を支える見守りも必要で、いろいろな結びつきが大事と思う。住民は個々に問題を持っているので、専門家との結びつきをつくったり、パイプ役になったりが非常に重要だと思う。(住民グループリーダー)

難しい問題でも気軽に解決に向かうよう住民である自分達ができる方法を考える

- 認知症の問題は、病気というよりも人間としての尊厳の問題もあり、難しい問題だが、それを自分達がどう気軽に相談をうけられるようにするのか考えた。(住民グループリーダー)

- 地域包括支援センターなど心配ごとを相談する場は地域の中でもいろいろあるが、なかなか住民と結び付くのが難しい。その結び付きをなんとか気楽にできるように、というのが自分たちの思い。(住民グループリーダー)

活動の成果

サービス利用につながる

- 認知機能の低下した独居高齢者が地域包括支援センターにつながり、緊急見守りシステムの利用につながった。

- 友人の誘いで参加した独居高齢者は、遠方の病院から近くの医院に変えたい希望をもっていたところ、参加者から近医の情報を聞いたり、地域包括支援センター職員からセカンドオピニオンの話を聞いたりして、円滑に地元の医師に変更することができた。

- 雑談会に定期的に参加することで情報を得て、買い物困難な状況があった独居高齢者が、地域のボランティアサービスやシルバー人材派遣サービス等の利用につながった。