自治会地区・住宅地区を対象エリアとした事例

カフェ月と木(認知症カフェ)

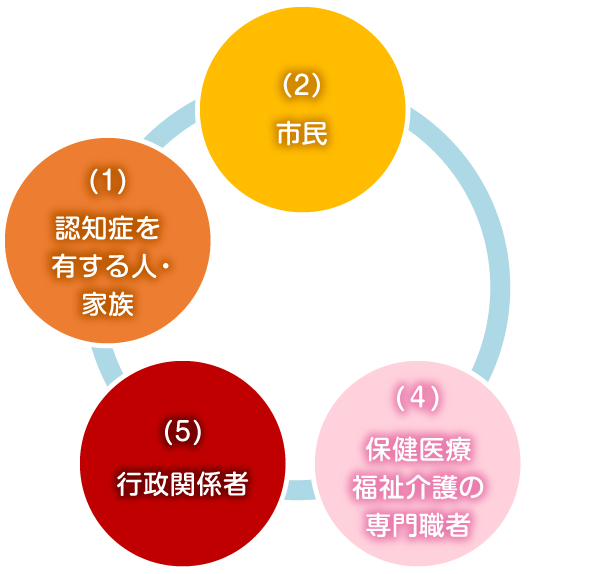

- ②

- ④

- ⑤

- ⑥

- ⑦

活動の概要

活動の場・範囲

街区型集合住宅群にあるコミュニティスペースで活動しているが、参加者に制限はなく誰でも利用できる。

活動のきっかけ

ベイタウンカかふぇの世話人として活動する中、個人的な話をもっと気軽に話せる場所があるとよいと考えていた管理栄養士と看護師資格を持つ住民2名が、コミュニティスペースのオープンを機に開始。

活動の目的

在宅医療・介護を地域住民の立場で支えること。

専門職の関わり

参加者からの相談をうける、参加者と専門職をつなぐ。

協働のポイント

- ひとりひとりの思いや受け止め方を大切にする

- 同じ志を持つ仲間と互いの能力を生かしてできることをできる範囲でやってみる

- 活動により支援機関につながり、支援機関から活動につながる

- 20~30年後の未来を見据えて、子ども世代を含めた啓発や交流、地域づくりをする

活動の経過と内容

- 2020年、ベイタウンかふぇの世話人として活動する中で、個人的な話をもっと気軽に話せる場所があるとよいと考えていた管理栄養士と看護師資格を持つ2名の住民が、地区にコミュニティスペースがオープンしたことをきっかけに、認知症カフェを開設した。

- 週2回の運営を継続する中で、認知症当事者や介護者の方が来てくれるようになり、年間延べ1,000人を超える参加者がある。

- 馴染みのカフェの店員が必要な時に相談を受ける専門家(管理栄養士、看護師、生活支援コーディネーター、民生委員)であるため、カフェ利用者から地域包括支援センターの支援につながることもある。

- 今後は多世代に広く利用してもらいたいと考えながらカフェを運営している。

専門職と市民等との協働の方法

ひとりひとりの思いや受け止め方を大切にする

- 認知症カフェとして登録はしているが、認知症と言われると入りにくい人もいると考え、認知症カフェとは言わないようにしている。(世話人)

- おしゃべりや気軽な相談ができることが認知症予防に役立っている。(世話人)

同じ志を持つ仲間と互いの能力を生かして活動する

- まちの保健室のようなことができたらよいと考えていた。(世話人)

- 管理栄養士の資格をもつ世話人と看護師の資格を持つ世話人がともに運営しているので、必要な人に支援が届けられている。(世話人)

活動により支援機関につながり、支援機関から活動につながる

- 世話人のひとりは、地域包括支援センターの職員でもあるので、カフェで聞いた話を持ち帰り、支援につなげることもある。(世話人)

- 地域包括支援センターに来た相談をカフェにつなげることもあり、介護予防になっている。(世話人)

20~30年後の未来を見据えて、子ども世代を含めた啓発や交流、地域づくりをする

- 自分のまちの役に立つことが高齢者になって必要としたときに返ってくると思う。(世話人)

- 子ども世代の認知症への理解を深めていくことは大事だと思う。(世話人)

- 多世代交流が大事だと考えており、間口を広げて活動をしていきたい。(世話人)

できることをできる範囲でやってみる

- やれる範囲でやってみようと思った。(世話人)

- 母体の活動の中で得意なものを持ち寄って盛り立てようとなったとき、自分もその一部としてできることで活動したいと思った。(世話人)

活動の成果

専門職としての能力が向上し活動範囲が広がったことでケアネットワークが拡充した

- 当事者や介護者の話を聞くことで認知症の方の生活をイメージすることができるようになり、本職でのカウンセリング能力が向上した。

- 活動で得たニーズをキャッチして、嚥下食の講座を開催したり、他所で栄養相談のブースを開かせてもらえたりするようになった。

幅広い参加者による利用が増加し専門家へのアクセスが向上した

- 活動開始当初は誰も来ない日もあったが、認知症に関わらず多くの人の利用が増えた。

- 活動の中で聞いた情報を、専門職として支援機関につなげることができる。

認知症当事者や介護者の利用者と相談が増加しwellbeingに貢献している

- 当事者や介護者もカフェに来てくれるようになり、具体的な相談が増えた。