自治体全域を対象エリアとした事例

つなぐ手と手 (だれもが安心して暮せるやさしいまちづくり)

- ②

- ③

- ⑤

- ⑥

- ⑦

認知症になっても安心してくらせるまちづくり 映画会&トークセッション

認知症になっても安心してくらせるまちづくり 映画会&トークセッション 若年性認知症を演劇に 地元の子らが稽古

若年性認知症を演劇に 地元の子らが稽古

活動の概要

活動の場・範囲

一自治体全域を対象とし、近隣自治体との連携もある。

活動のきっかけ

現役時代から当事者団体と関係のあったOB保健師の働き掛けによる。

活動の目的

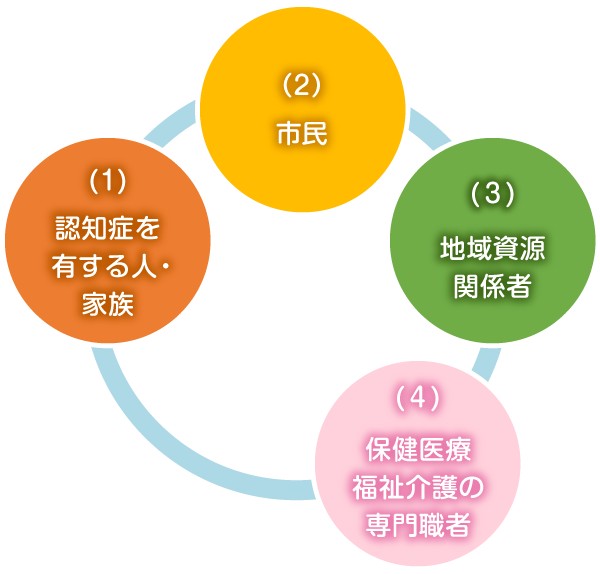

認知症の人も障がいのある人も子どもも高齢者も、全ての人が地域で安心して暮せるやさしいまちづくりの実現に向けた活動を行うことを目的とする。

専門職の関わり

組織は活動に賛同する個人及び団体で運営されており、緩やかにつながっている。OB保健師が事業の企画、地域づくりの基盤形成、介護家族の発信(体験を語る)への支援、広報等の原稿づくりと依頼、助成金の申請・報告を担う

協働のポイント

- 立場や社会的地位にこだわらず、それぞれが自分事として捉え、役割を担う

- 当事者には様々な背景や考え方があり、見えない聞こえない声も含め、一人ひとりの存在を大事にする

- 住民主体で、住民の中に解決の糸口があると信じ、参加者それぞれがめざす地域についてイメージをもつ

- 無理の程度はそれぞれが見極め、活動のプロセスで得られるものを楽しむ

- メンバーそれぞれが所属している団体の活動に還元できるようにする

活動の経過と内容

- 2015年度:市内の介護者団体3団体共同で、映画会を開催。2016年度は地域包括ケアシステムを学ぶ講演会と映画会実行委員会」を組織し、講演会と映画会を開催。

- 2017年度:介護者・認知症者家族、若年性認知症者・家族の会等と市人権教育協議会、民生児童委員協議会など関係各団体が参加し、 「つなぐ手と手~広げようやさしいまちづくり~」の会に改称し、活動を継続。

- 2018年度:「毎日がアルツハイマー ザ・ファイナル」の上映と認知症者の家族と支援者とのトークセッション。市立図書館で「障がいのあるご本人やご家族から学ぶ「やさしいまち」連続講座」

- 2019年度:認知症や障がいのある人も安心して医療に係れるまちづくりをテーマに基調講演とシンポジウム(認知症者家族、認知症認定護師、市民病院退院支援室看護師、介護支援専門員)。

- 2020年度:オンラインシンポジウム「看取りの場を考える」

- 2021年度:認知症当事者による講演会「認知症について認知症の人から学ぼう」

専門職と市民等との協働の方法

立場やその人がもつ経験・知識にこだわらずつきあうことで、「知らない」をスタンダードにすることができ、力を合わせることができる

- このグループに参加してみるとみんな当事者というか、体験を持ってる人ばかりで自分がわかっていないことがあるということを実感した。(ボランティアメンバー)

- それぞれが得意分野を活かして、その時その時話し合って決めていく、この会の進め方がこのような活動の進め方のヒントになると思う。(ボランティアメンバー)

当事者それぞれに背景や考え方があること、見えない聞こえない声も大事にする

- 認知症者の家族として自分たちと異なる選択をした家族も、その家族なりに覚悟し決断したことを知り、その覚悟と決断に尊敬の念をもった。一つの意見だけを大事にするのではなく、様々な意見・主張の中で折り合いをつけていくことが、この会がうまくいくために大事だと思う。(認知症者家族)

自分事として捉え、役割を担うという腹を決める

- 年を重ねることの変化を身に迫って感じているので、いろいろなチャンネルを提供するこの会の活動は必要。だれかがおせっかいにやっていく必要があるので、自分が担う。(専門職)

めざす地域について、それぞれがそれぞれのイメージをもつ

- 人とのつながりの大切さを、この活動でつたえることが地域の力になると思う。(ボランティアメンバー)

- 認知症への偏見がなくなってきたかというとその実感はない。身近な近所同士の範囲で助け合い理解しあえるとよい。(ボランティアメンバー・もと介護者)

- 外国人、一人暮らし、大人、子どもに関わらず誰もが安心して暮らせる街づくりが基本。(ボランティアメンバー)

「できないことはできないと割り切る」のもあり、「得られるものがあるから(ちょっと)無理してもがんばる」のもあり

- 疲れず無理のない活動を地道にやり続けることが大事。(ボランティアメンバー)

- 無理をしても得られるものがあるから、できることに感謝と思っている。(専門職)

活動の成果

活動が多くの人に周知され、若い世代の協力や参加が拡がる

- 組織に子ども会はじめ多様な世代の多様な団体が所属しているため、各団体を通じてイベント周知を広く届けることができた。イベントボランティアに当事者の子ども世代の若者が参加したり、こども会がイベントの参加や企画に加わった。

認知症者本人・家族主体の企画が参加者に喜ばれることによる喜び

- すし職人だった認知症者本人が子どもたちに寿司をふるまい、喜んでもらえたことに喜びを感じていた。家族もこのように本人を認めてもらえたことが嬉しかった。(認知症者家族)

メンバー自身の気づきや新たな見方の獲得

- 専門職同士の壁を打破できるのは家族であり、つながりが大事という考えを持つようになった(認知症者家族)

- 認知症の方を認知機能の低下にチャレンジしている人という意味でチャレンジャーというと知り、そのようなイメージで考えたら違ってくると、だれもが誰かの宝物というのは本当だと思うようになった。(ボランティア)

- 仕事では得られない、いろいろな出会いがあり、可能性の広がりを感じられた。(専門職)