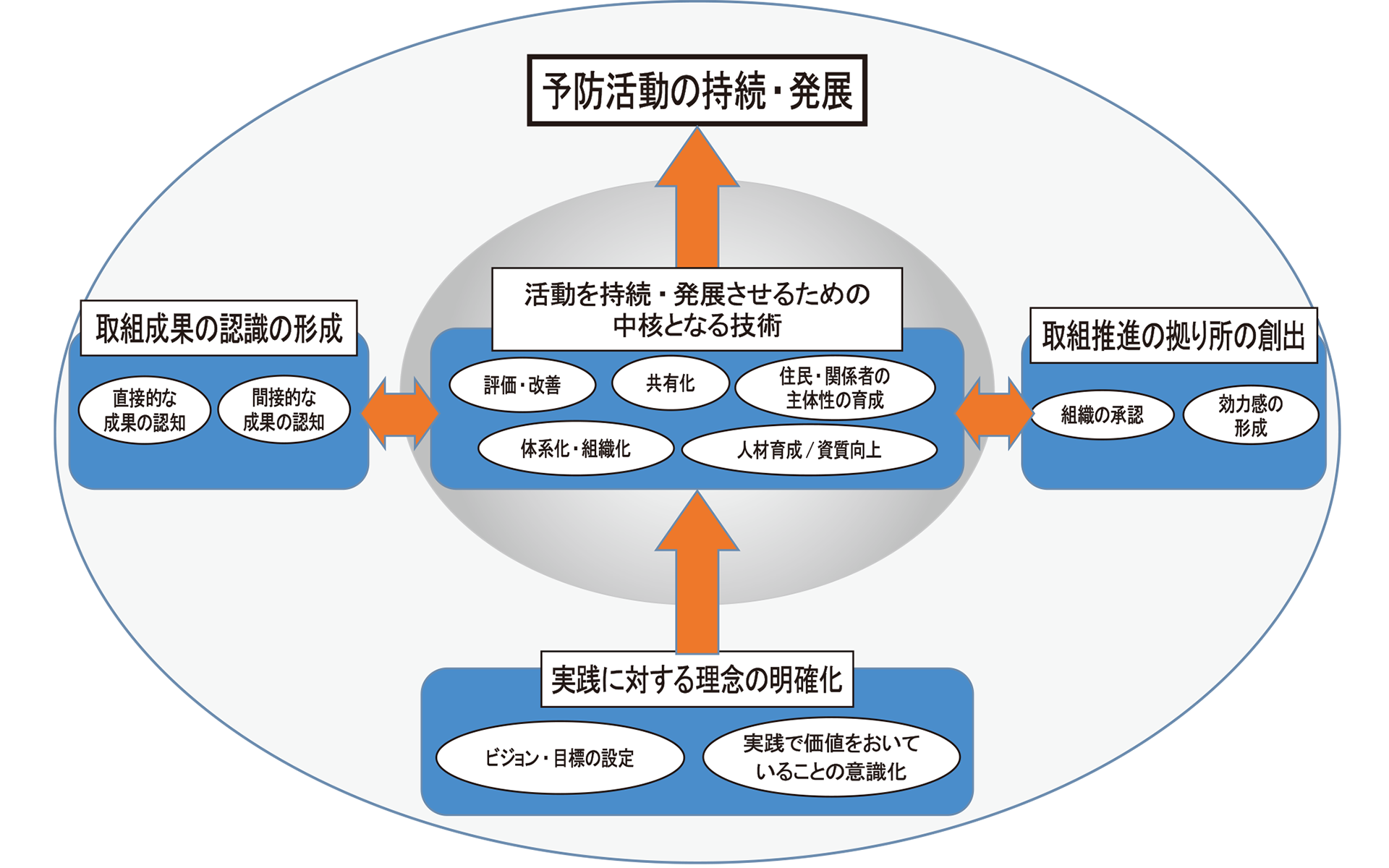

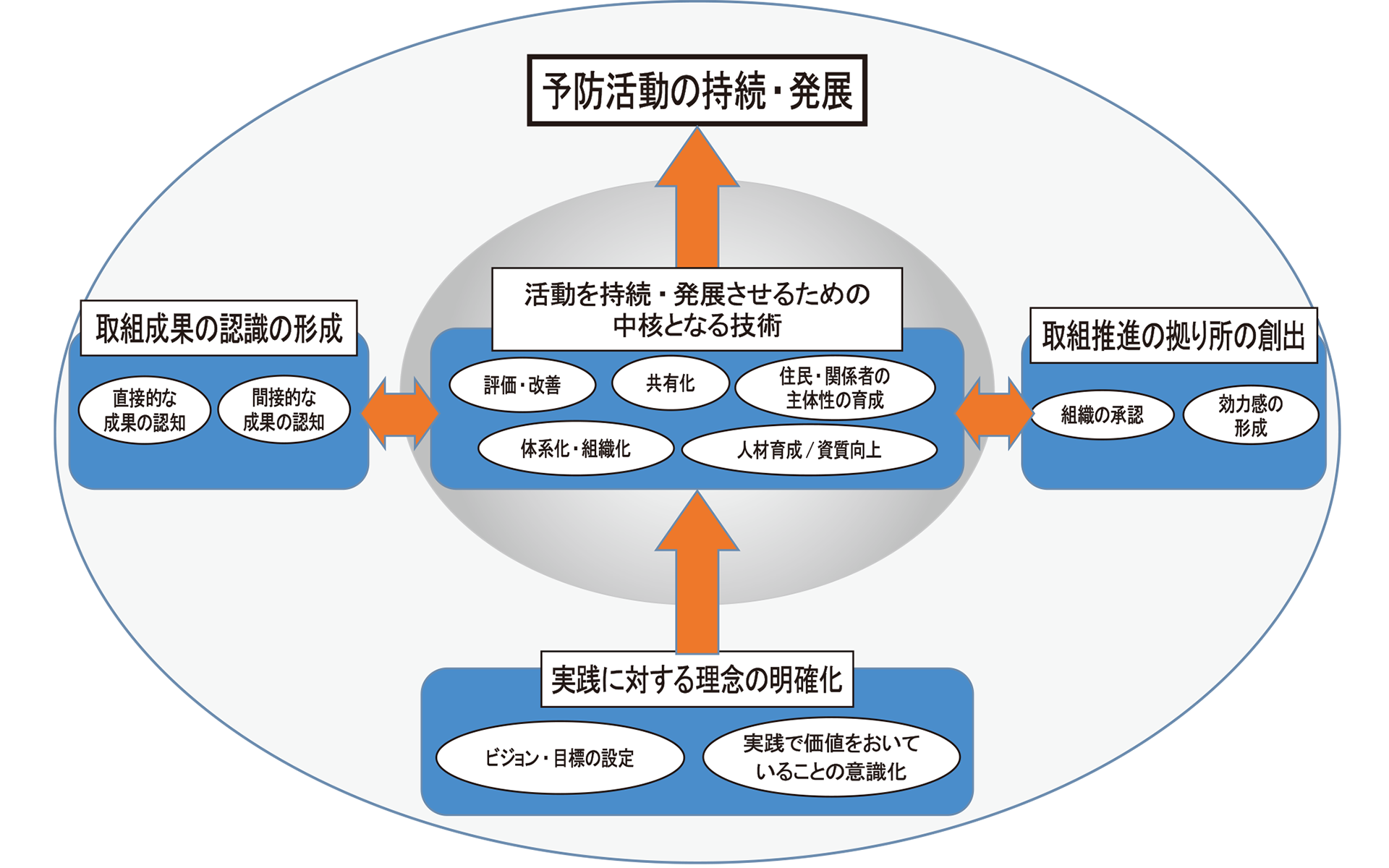

技術項目の内容

技術項目の構造

予防活動の持続・発展のための地域看護実践 ワークブックVer.3より

予防活動の持続・発展のための地域看護実践 ワークブックVer.3より

技術項目一覧

予防活動の持続・発展のための地域看護実践 ワークブックVer.3より

【A.予防活動の実践に対する理念の明確化】に関する技術項目

| 1.ビジョン・目標の設定(6項目) |

| (1) |

住民と関わるあらゆる機会を健康づくりのチャンスと考え、潜在している健康問題がないかどうか意識する |

| (2) |

健康問題発生に影響を及ぼしている地域の生活習慣や生活環境といった生活実態を捉え、事業の必要性を意識する |

| (3) |

事業がもたらす成果を描くことで、活動の必要性を意識する |

| (4) |

住民の立場にたって目指すべき姿を明確にする |

| (5) |

先を見通し、事業において大事とする考え方を明確にする |

| (6) |

保健師として取り組むべきことは何なのかを繰り返し問いかけ考えていくことで、目指すべき姿を明確にする |

| 2.実践で価値をおいていることの意識化(2項目) |

| (7) |

ライフステージのより早い段階から、健康問題を未然に防ぐことを重視する |

| (8) |

活動を継続していくためには住民との信頼関係づくりが基本であることを意識する |

【B.予防活動を持続・発展させる技術項目】

| 3.評価・改善(4項目) |

| (9) |

事業実施後、カンファレンスを持ち、改善点を見出し、次の事業へ活かしていくことを繰り返す |

| (10) |

事業対象者の健康課題を継続的に把握し、事業の目的・目標に照らしあわせ、今後の課題を見出す |

| (11) |

事業の取組内容と、問題の実態や最新の知識とを突き合わせながら、目標、対象、方法を変えていく |

| (12) |

部署横断的に検討する場を設けることで、事業を改善する |

| 4.共有化(3項目) |

| (13) |

事業従事者間で評価・見直す機会をこまめに持つ |

| (14) |

実施して見えてきた課題・成果を関係者で共有できるように資料化する |

| (15) |

活動への思いや対応を共有する場を持つことで、モチベーションを高める |

| 5.人材の育成/資質向上(2項目) |

| (16) |

事業担当者をローテーションすることで後継者を育てる/後継者として育つ |

| (17) |

事業担当者だけでなく、担当部署を越えて保健師全体で課題や方針を話し合うことを人材の育成/資質向上の場として活用する |

| 6.体系化・組織化(4項目) |

| (18) |

事業従事者の対応の質を担保するために、様式やマニュアル、基準を作成・更新し、共有する |

| (19) |

事業の要項を作成することで組織内での事業の位置づけを明確にする |

| (20) |

施策全体の中での事業の位置づけを確認し関連する事業を連動させて進行管理・調整を行う |

| (21) |

協働・波及を意図して地域からメンバーを選定し、協議会などのフォーマルな場を設置する |

| 7.住民・関係者の主体性の育成(5項目) |

| (22) |

活動を積極的かつ計画的にPRすることで、主体的に事業に参加する住民や主体的に協働する関係者を増やす |

| (23) |

活動を継続する住民を増やすために、住民同士のつながりを持てるような工夫をする |

| (24) |

住民・関係者と関わるあらゆる機会を活かし、積極的に住民・関係者との関係づくりを行う |

| (25) |

住民の組織力を発揮するために、核となる住民リーダーを探し出し育成する |

| (26) |

住民の主体性が発揮できるように、行政と住民の役割分担や協働のあり方を共に考え遂行する |

【C.予防活動の取組成果の認識の形成】に関する技術項目

| 8.直接的な成果の認知(2項目) |

| (27) |

「医療費や死亡率などの統計資料だけでなく、人々の生活行動や生活環境などを含む地域診断」から取組成果を捉える |

| (28) |

「医療費や死亡率などの統計資料だけでなく、人々の生活行動や生活環境などを含む地域診断」から取組成果を捉える |

| 9.間接的な成果の認知(3項目) |

| (29) |

「事業参加者を介して他の住民に活動が波及していること」を取組成果として認識する |

| (30) |

「今までとは違った関係者や、様々な領域からの参加といった、事業参加者の広がり」を取組成果として認識する |

| (31) |

「事業を通して築かれた住民や関係者との関係を他の活動にも生かしていること」を取組成果として意識する |

【D.予防活動の取組推進の拠り所の創出】に関する技術項目

| 10.組織の承認(4項目) |

| (32) |

課全体の取り組みとして位置づけられるように、上司や課内の理解・協力・評価を得る |

| (33) |

行政全体の施策の中に、取り組んでいる事業を位置づけて実施することで、活動推進を円滑にする |

| (34) |

地域全体の取り組みとして位置づけられるように外部協力機関の理解・協力・評価を得る |

| (35) |

活動の必要性や成果を資料化し、上司や関係者の理解を得ることにより、予算を獲得する |

| 11.効力感の形成(3項目) |

| (36) |

事業内容に対して科学的根拠を確認し、事業推進に自信を持てるようにする |

| (37) |

活動の経験の意味づけがなされ、それによって活動の意義や面白みが喚起される場を持てるようにする |

| (38) |

大学や専門家等からの評価を活用することで自信を持てるようにする |

技術項目の活用例

予防活動の持続・発展のための地域看護実践 ワークブックVer.3より