看護学部のカリキュラムの構成と特徴

本学科の4年間のカリキュラムは、看護学の基礎を教授するという観点から、次のように授業科目を体系的に整えています。

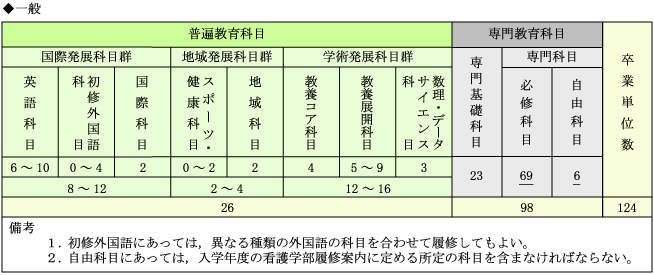

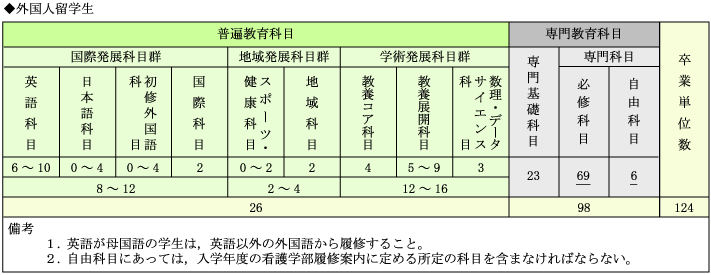

看護学の専門分野を紹介・導入し博士課程への準備を整えるための専門科目と、これからの基礎となる専門基礎科目とから構成される「専門教育科目」をおいています。さらに、看護専門職に不可欠な、深い人間理解につながる能力、広い視野を持つ判断能力、科学的問題解決能力ならびにこれらの学習を支える基礎学力の育成のために、「普遍教育科目」をおいています。

なお、本学科は、社会人選抜入学生、私費外国人留学生、科目等履修生などを受け入れています。

履修基準と履修方法

必修科目:必ず履修すべき科目です。

選択科目:一定の教育目的をもつ科目群の中から選択して履修すべき科目です。

自由科目:学生が自由に履修する専門教育科目です。

卒業に必要な単位は124単位で、普遍教育科目26単位、専門教育科目98単位です。

卒業要件に示された必修並びに選択の専門教育科目は、看護職のジェネラリストとして、また将来、看護研究者、看護教育者のリーダーとして活躍するための基礎となる教育内容を精選し、教育的に工夫されたカリキュラムとして構成されたものであり、きわめてエッセンシャルなものです。この専門教育科目ならびに普遍教育科目について、卒業要件として示された、卒業に必要な単位を取得すれば、看護師と保健師の国家試験受験資格が得られます。

学生は、各科目の教育目的を理解し、授業内容(シラバス)によって各授業科目の目標、授業計画を理解し、授業に主体的に参加し、学習することが大切となります。

専門教育科目には、各看護学の専門性を深めるために自由科目が準備されています。この中には、助産師の国家試験受験資格を取得するための科目も含まれています。学生は一人一人の将来計画や学問的興味に応じて積極的に自由科目を履修することが勧められます。

また看護学部で提供する科目の受講を希望する人びとのために、科目等履修という制度があります。看護学部カリキュラムのなかに、科目等履修生が受講できる科目が定められています。

GPA(科目成績平均値;GradePointAverage)の算出と活用

千葉大学では、平成16年度からGPAを導入しています。看護学部では学業優秀表彰者の選抜や、授業料免除などの就学援助の対象者などを決定するとき、公平性を期すためこのGPAを活用しています。また、ひとりひとりの学生に合ったきめ細かな学修支援をするために活用しています。

GPAの算出方法は次のとおりです。

4.0×秀(S)の修得単位数+3.0×優(A)の修得単位数+2.0×良(B)の修得単位数+1.0×可(C)の修得単位数

総履修登録単位数(「不可(F)」の単位数を含む。)

なお、「他大学で取得した単位互換科目」「認定科目」及び「看護学部が卒業要件としている普遍教育科目及び専門科目以外の履修科目」は、このGPAの算出から除外されます。

3年次進級要件

3年次に進級するためには、次の普遍教育科目と専門教育科目の単位数を修得した者でなければ、3年次に進級できません。

普遍教育科目

国際発展科目群8単位以上(英語科目6単位、国際科目2単位含む)、地域発展科目群2単位以上(地域科目2単位含む)、学術発展科目群12単位以上(教養コア科目4単位、教養展開科目5単位、数理・データサイエンス科目3単位含む)の計22単位

外国人留学生についても上記と同様とするが、英語が母国語の学生は英語以外の外国語から履修します。

専門教育科目

以下に示す専門基礎科目及び専門科目の計48単位で、こちらは外国人留学生も同様です。

- 専門基礎科目では、次に示す必修科目23単位を修得または修得見込みの者。

看護学原論、人々の生活と健康I(多様性の理解)、看護の革進I(入門)、連携協働実践I、連携協働実践II、薬理学、形態機能学I、形態機能学II、形態機能学III、感染看護学(微生物学・免疫学)、病態生理学I(病理学総論)、病態生理学II(病理学各論)、代謝栄養学(生化学・栄養学)、看護実践と研究I、健康セルフマネジメント演習、生活者との交流実習 - 専門科目では、次に示す必修科目25単位を修得または修得見込みの者。

看護技術論I、看護技術論II、育成期にある人々の理解と支援I、育成期にある人々の理解と支援II、成熟期にある人々の健康障害と看護、成熟期にある人々の看護方法、人々の生活と健康を守る制度、コミュニティの生活と健康を支える看護、精神健康問題をもつ人々の看護、家族看護学、感染看護学演習(微生物学・免疫学)、形態機能学・病態生理学演習、人々の生活と健康II(生活支援方法)、看護教育学、疫学・保健統計学I、看護実践と研究II、看護基盤実習

看護実習の履修条件

看護実習は、看護の視点から系統的に人間をとらえ、看護過程の展開を実地に体験し、看護実践の能力と態度を養う大切な授業です。看護の現場に行き、そこで実際に看護を行いますので、看護をするために必要な知識と技術を身につけていることと、行った看護を自己評価し、より良い看護をめざして看護を変えていく力が必要です。そのため看護実習ごとに履修条件を定めています。詳細は履修案内をみてください。

卒業研究

看護学部における学習の集大成として、学生各自が研究課題を見出し、その課題に関連深い専門分野の教員の指導のもとに研究を行います。この学習を通して看護学研究への関心を深め、看護研究の基礎的技術を修得するとともに、看護学の成り立ちとその特徴を一層深く理解することが目的です。

1年次の「看護実践と研究I」では、研究論文を収集し、精読するための方法を学びます。2年次の「看護実践と研究II」では、複数の研究論文を系統的に整理し検討するための方法を学びます。続いて、3年次の「看護実践と研究III」では、自ら研究計画を立案する過程を通して、解決すべき看護上の問題を発見し解決に取り組む方法を学ぶとともに、卒業研究の指導を受ける教員を決定します。4年次になると「看護実践と研究IV」で、各自の研究計画書に沿った研究の実施、報告書の作成といった一連の研究プロセスを学び、最後に全体の発表会でプレゼンテーションを行います。